たきぷら農園 シチュー編

2025/11/25

2年生の勉強紹介【2025年度新歓ブログリレー vol.13】

2025/9/30

ツバメテラスサラダバー、ガチ参入のすすめ

2025/9/30

1人暮らし勢が揃えるべき調味料について

2025/4/22

TPG班紹介!!~システム班~【新歓ブログリレー2025 vol.11】

2025/4/10

一人暮らしを始める人集合

2025/4/8

TPG班紹介!!~マネジメント班~【新歓ブログリレー2025 vol.10】

2025/4/5

TPG班紹介!!~制作班~【新歓ブログリレー2025 vol.9】

2025/4/3

TPG班紹介!!~コミュニティ班~【新歓ブログリレー2025 vol.8】

2025/4/2

TPG班紹介!!~イベント班~【新歓ブログリレー2025 vol.7】

2025/4/1

東京科学大生実態調査!!!【新歓ブログリレー2025 vol.6】

2025/3/28

TPGの新歓活動紹介 【新歓ブログリレー2025 vol.5】

2025/3/23

![[健康診断2・3日目] 新入生交流会やります!【新歓ブログリレー vol.4】](https://cms.tpgd.jp/wp-content/uploads/2025/03/新歓交流会インスタ-300x300.jpg)

[健康診断2・3日目] 新入生交流会やります!【新歓ブログリレー vol.4】

2025/3/20

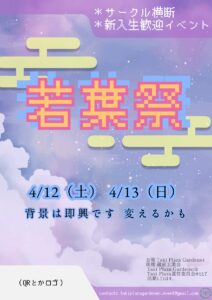

若葉祭ってなに?【新歓ブログリレー2025 vol.3】

2025/3/16

大学生活、いるものいらないもの【2025年度新歓ブログリレー vol.2】

2025/3/14

TPGってどんな団体?【新歓ブログリレー2025 vol.1】

2025/3/10

居室紹介〜TPGの憩いの場〜【新歓ブログリレーvol.12】

2024/4/30

2Q文系教養科目特集 2024【新歓ブログリレーvol.11】

2024/4/28

系所属って何?系所属点って?おすすめの授業は?【新歓ブログリレーvol.10】

2024/4/9

若葉祭ってなに?【新歓ブログリレーvol.9】

2024/3/29

制作班の未公開ポスター公開!【2024年度新歓ブログリレーvol.8】

2024/3/25

![[教職er必見!] 東工大教職の取り方【2024年度新歓ブログリレーvol.7】](https://cms.tpgd.jp/wp-content/uploads/2025/02/1-thumbnail-4-300x169.webp)

[教職er必見!] 東工大教職の取り方【2024年度新歓ブログリレーvol.7】

2024/3/23

TPGの仲間と仲良くなれるイベントたち【2024年度新歓ブログリレーvol.6】

2024/3/18

こぢんまりとした、定番パソコン情報【2024年度新歓ブログリレーvol.5】

2024/3/15

東工大生向け 1限ぎりぎり間に合う時間紹介【2024年度新歓ブログリレーvol.4】

2024/3/14

大学に入る前にやらなくてよかったもの【2024年度新歓ブログリレーvol.3】

2024/3/12

大学に入る前にそろえるべきもの【2024年度新歓ブログリレーvol.2】

2024/3/10

TPGってどんな団体?【2024年度新歓ブログリレーvol.1】

2024/3/8

![[TPGメンバーに聞いた]2Q 文系教養特集【新歓ブログリレー Vol. 11 】](https://cms.tpgd.jp/wp-content/uploads/2023/05/bunkei_midashi-300x225.webp)

[TPGメンバーに聞いた]2Q 文系教養特集【新歓ブログリレー Vol. 11 】

2023/5/12

【圧倒的おトク】東工大生なら絶対使うべき割引3選!!!【新歓ブログリレー Vol. 10 】

2023/4/2

【TPG-22Bに聞いた!】選択科目は何を取ればいい?【新歓ブログリレー Vol. 9 】

2023/3/28

制作班紹介【2023新歓ブログリレーvol-8】

2023/3/24

コミュニティ班紹介【2023新歓ブログリレーvol-7】

2023/3/20

マネジメント班紹介【2023新歓ブログリレーvol-6】

2023/3/18

TPG広報班紹介【2023新歓ブログリレーvol-5】

2023/3/14

イベント班紹介!【2023新歓ブログリレーvol-4】

2023/3/11

副リーダーの仕事紹介!【新歓ブログリレーVol.3】

2023/3/6

リーダーのおしごと【新歓ブログリレーVol.2】

2023/3/1

TPGってどんな団体?【新歓ブログリレーVol.1】

2023/2/25

TPG班紹介①【広報班】

2022/5/8

TPG班紹介2022②【新歓ブログリレーVol.14】

2022/4/22

TPG重役インタビュー【新歓ブログリレーVol.13】

2022/4/18

TPGって何者?【新歓ブログリレーVol.3】

2022/2/28

Taki Plaza 解体新書【新歓ブログリレーVol.2】

2022/2/28

新入生のパソコン選び【新歓ブログリレーVol.1】

2022/2/25